「ぼうさい探検隊」事前学習の手引き

- ページ: 1

- 子どもを

!

学

地域で取

、

家庭で

り組

、

で

む

校

災害 事故 犯罪

から守る

「ぼうさい探検隊」

事前学習の手引き

�

- ▲TOP

- ページ: 2

- はじめに

「ぼうさい探検隊」は、一般社団法人日本損害保険協会が推進している、実践的

安全教育プログラムで、子どもたちが楽しみながらまちにある防災・防犯・交通安

全に関する施設や設備などを見て回り、マップにまとめて発表するものです。

昨今、全国各地で大きな被害をもたらす台風や地震などの自然災害が数多く発生

しています。また、子どもが犯罪や交通事故に巻き込まれる事件や事故も増加して

います。こうした地域の安全や安心が脅かされる社会情勢の変化に対応するには、

これまで以上に、子どもたち自身で危険を予知するなど状況を的確に判断し、身の

安全を守る行動を身につける安全教育が必要不可欠です。

そこで当協会では、子どもたちの気づきを重視した「ぼうさい探検隊」のプログ

ラムに加え、防災・防犯・交通安全に関する知識を事前に身につけることで、一層

の教育効果を発揮できると考え、まち歩きの事前学習の手引きとして、本書を作成

しました。

本書はイラストや写真を多く用いて、子どもたちが防災・防犯・交通安全のテー

マごとにイメージしやすい内容に工夫しています。

本書が、学校、家庭、地域などあらゆる場面で活用され、「ぼうさい探検隊」を

実施することで、皆さまの安全・安心の一助になることを願っています。

本書のねらい

本書は、犯罪や事故、あるいは災害などから子どもを守るために作成した手引き

です。イラスト中心の子ども向けのページとおとな向けの解説ページから構成され

ています。地域で災害や犯罪、事故が発生したときにどのような行動をとるべきか

を考えるページなどを通して、子どもの危険・安全に対する意識を高めていくこと

を目的としています。

2

�

- ▲TOP

- ページ: 3

- 目次

本書の使い方

4

防災編

地震がおきたとき、まちの中は

どのようになるか考えてみよう

6

地震がおきるとどうなるだろう

8

どのようにして地震がおきるのだろうか

9

家の中や学校にいるとき危険なことは

10

まちに出て、地震がおきたとき

危険なところはないか調べに行こう

12

まちの中の危険なところはどこかな

13

大雨や強風による被害

14

交通安全編

まちの中で危険なことはないかな

(子ども向け)

16

まちの中で危険なことはないかな

(おとな向け)

18

防犯編

まちの中の危険について考えてみよう

20

身の周りの危険について考えてみよう

∼こんなときどうする?∼(子ども向け)

22

身の周りの危険について考えてみよう

∼こんなときどうする?∼(おとな向け)

23

家庭で話し合おう

24

家庭の約束

25

3

�

- ▲TOP

- ページ: 4

- 本書の使い方

本書の活用方法

本書の活用

防災・防犯・交通安全

について考える

本書は、大人と子どもたちが

防災・防犯・交通安全について

一緒に考えていただくための

手引きです。

防災編

本書の概要

【学習の目的】

【学習の目的】

●地震や風水害などの自然災害における危険

について理解し、適切な備えと危険を回避する

能力を習得します。さらに、災害を自分ごととし

て捉え、自分の命は自分で守ることの大切さを

習得します。

●あらゆる場面における危険な行動や安全な通行方法

について理解するとともに、イラストに描かれた場面を

イメージしながら危険を予測し、事故を未然に回避する

力を身につけます。

【学習内容の概要】

●地震をはじめ、自然災害がもたらす様々な被

害をイラストや写真からイメージし、事前の備

えや有事の際の行動について学びます。

●各種ハザードマップなど災害に関する情報を

活用し、自分の住んでいる地域の危険などにつ

いて学びます。

4

交通安全編

●交通ルールを遵守した安全な歩行、自転車の利用に

努め、交通事故のない安全な交通社会づくりの重要性を

理解します。

【学習内容の概要】

●イラストに描かれた場面を見て、

なぜ危ないのか、

どん

な行動をとると身の安全を確保できるのかを考えます。

●主要な道路標識について理解し、交通事故を防止する

ための基本的な交通ルールを学びます。

�

- ▲TOP

- ページ: 5

- 本書の構成

本書は、

イラスト中心の子ども向けページとおとな向けの解説ページから構成されています。

子どものページのコピーを一人ひとりの子どもに渡して、

学習を進めていきます。

む

子どものページ

子ども向け

大 人のページ

おとな向け

子ども向けにイラストや写真を中心に作成していま

す。子どもたちに危険についてや危険な場所などを

考えてもらいます。また、地域安全安心マップづくり

などの体験を実践するための資料となります。

防犯編

大人の方々が、子どもたちに防犯・事故防止の意 識

を伝えていただくために、初めての方にもわかりや

すい解説を用意しています。

サイトのご紹介

【学習の目的】

ぼうさい探検隊特設サイト

●様々な場面で、子どもたちが犯罪にあわ

ないようにするための手立てを考え、防犯

の意識を高めます。

「ぼうさい探検隊」の概要、

「 小学生の

ぼうさい探検隊マップコンクール」、

地域安全マップ作成に役立つ冊子や

動画をご案内しています。

●家庭で防犯に関する話題を取り上げるこ

とで、

家族全体の防犯意識を高めます。

【学習内容の概要】

●いろいろな場面で、身近におこる犯罪・

事故を避けるための基礎的な対処方法を

学びます。

●本手引きに掲載したテーマに沿って、家

族で防犯について話し合い、家庭での約束

ごとを整理します。

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/reduction/bousai/index.html

そんぽ防災Web

防災に関する資料、

情報や教育ツールのほか、

過去の主な風水害の

支払い保険金データをご提供しています。

https://sonpo-bosai.jp/

5

�

- ▲TOP

- ページ: 6

- ぼうさい へ ん

防災編

地震がおきたとき、まちの中は

どのようになるか考えてみよう

じしん

こ

む

子ども向け

なか

かんが

あか

ぶぶん

じしん

げんしょう

赤い部分は地震やそのゆれによっておこる現象

ちょうしゅうきじしん どう

長周期地震動

じしん

はっせい

ばしょ

とお

地震が発生した場所から遠くても、

なが

げんしょう

ゆっくりと長くゆれる現象です。

こうそう

おお

はし

とくに高層ビルや大きな橋などをゆらします。

じ

わ

地 割れ

よわ

じばん

じばん

うご

じしん

弱い地盤などで、地盤の動きや地震のゆれに

じめん

さ

はい

でんしゃ

電 車が

げんしょう

よって、地面が裂けたりひびが入る現象です。

だっせん

脱 線する

どうろ

えきじょうか げんしょう

液状化現象

じめん

えきたいじょう

げんしょう

地面が液体状になる現象のことです。

う

あ

マンホールが浮き上がったり、

でんちゅう

かたむ

電柱が傾くことがあります。

道 路が

こわれる

いえ

か わら

家の瓦やビル の

ガラスなどが

お

落ちてくる

かじ

火 事が

おこる

6

�

- ▲TOP

- ページ: 7

- じしん

じしん

ひがい

み

地震のゆれによっておこることや、地震による被害について見てみましょう。

みな

す

かんが

皆さんの住んでいるところは、どんなことがおこりやすいか考えてみましょう。

あお

ぶぶん

じしん

ひがい

青い部分は地震やそのゆれによっておこる被害

やま

山くずれ

じしん

じばん

あめ

ゆき

みず

地震によって地盤がゆるみ、雨や雪どけ水によって

やま

げんしょう

じしん

山がくずれる現象です。地震のゆれそのものに

やま

よって山がくずれることもあります。

つな み

津波

かいてい

じしん

うみ

みず

海底でおきた地震によって海の水が

あ

お

よ

げんしょう

いっきにもり上がって押し寄せる現象です。

たてもの

建物が

つぶ れる

でんちゅう

べい

ブロック塀が

たお

倒れる

電柱が

かたむ

傾く

出典:文部科学省「地震をみてみよう解説編」

(https://www.jishin.go.jp/main/pamphlet/primary_school/primary_school_high.pdf)を加工して作成

7

�

- ▲TOP

- ページ: 8

- ぼうさい へ ん

防災編

地震がおきるとどうなるだろう

じしん

こ

む

子ども向け

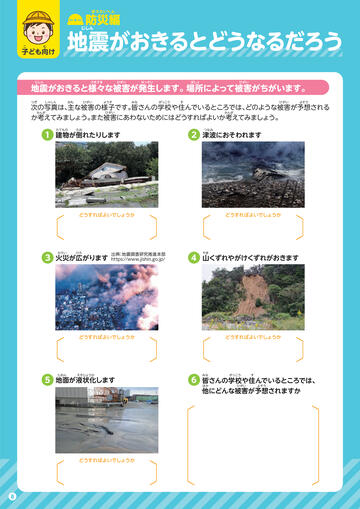

じしん

さまざま

ひがい

はっせい

ばしょ

ひがい

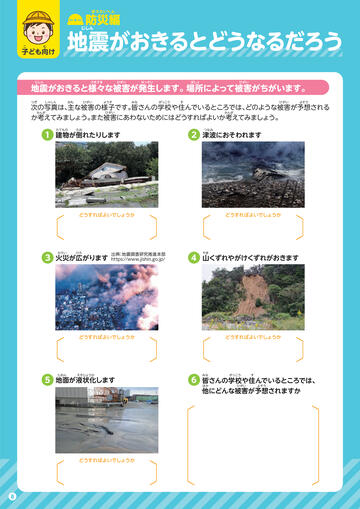

地震がおきると様々な被害が発生します。場所によって被害がちがいます。

つぎ

しゃしん

おも

ひがい

ようす

みな

がっこう

す

ひがい

よそう

次の写真は、主な被害の様子です。皆さんの学校や住んでいるところでは、どのような被害が予想される

ひがい

かんが

かんが

か考えてみましょう。

また被害にあわないためにはどうすればよいか考えてみましょう。

たてもの

たお

1 建物が倒れたりします

つなみ

2 津波におそわれます

どうすればよいでしょうか

かさい

ひろ

3 火災が広がります

出典:地震調査研究推進本部

https://www.jishin.go.jp/

どうすればよいでしょうか

やま

4 山くずれやがけくずれがおきます

どうすればよいでしょうか

じめん

えきじょうか

5 地面が液状化します

どうすればよいでしょうか

8

どうすればよいでしょうか

みな

がっこう

す

6 皆さんの学校や住んでいるところでは、

ほか

ひがい

よそう

他にどんな被害が予想されますか

�

- ▲TOP

- ページ: 9

- 防災編

おとな向け

ねらい

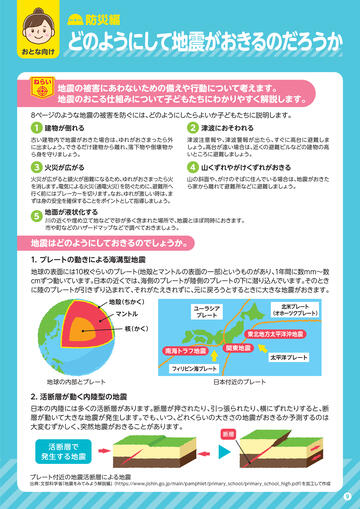

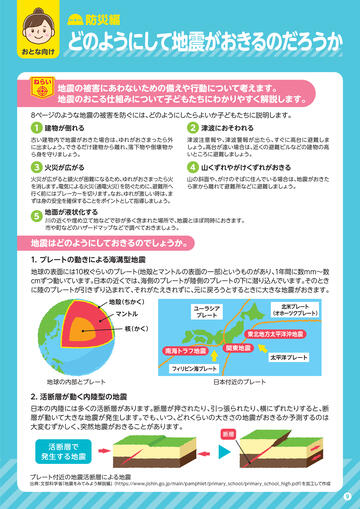

どのようにして地震がおきるのだろうか

地震の被害にあわないための備えや行動について考えます。

地震のおこる仕組みについて子どもたちにわかりやすく解説します。

8ページのような地震の被害を防ぐには、

どのようにしたらよいか子どもたちに説明します。

1 建物が倒れる

2 津波におそわれる

古い建物内で地震がおきた場合は、ゆれがおさまったら外

に出ましょう。できるだけ建物から離れ、落下物や倒壊物か

ら身を守りましょう。

3 火災が広がる

4 山くずれやがけくずれがおきる

火災が広がると鎮火が困難になるため、ゆれがおさまったら火

を消します。電気による火災(通電火災)を防ぐために、避難所へ

行く前にはブレーカーを切ります。なお、ゆれが激しい時は、ま

ずは身の安全を確保することをポイントとして指導しましょう。

5

津波注意報や、津波警報が出たら、すぐに高台に避難しま

しょう。高台が遠い場合は、近くの避難ビルなどの建物の高

いところに避難しましょう。

山の斜面や、がけのそばに住んでいる場合は、地震がおきた

ら家から離れて避難所などに避難しましょう。

地面が液状化する

川の近くや埋め立て地などで砂が多く含まれた場所で、

地震とほぼ同時におきます。

市や町などのハザードマップなどで調べておきましょう。

地震はどのようにしておきるのでしょうか。

1. プレートの動きによる海溝型地震

地球の表面には10枚ぐらいのプレート(地殻とマントルの表面の一部)というものがあり、

1年間に数mm∼数

cmずつ動いています。

日本の近くでは、

海側のプレートが陸側のプレートの下に潜り込んでいます。

そのとき

に陸のプレートが引きずり込まれて、それがたえきれずに、元に戻ろうとするときに大きな地震がおきます。

地殻(ちかく)

マントル

北米プレート

(オホーツクプレート)

ユーラシア

プレート

核(かく)

東北地方太平洋沖地震

関東地震

南海トラフ地震

太平洋プレート

フィリピン海プレート

地球の内部とプレート

日本付近のプレート

2. 活断層が動く内陸型の地震

日本の内陸には多くの活断層があります。断層が押されたり、引っ張られたり、横にずれたりすると、断

層が動いて大きな地震が発生します。でも、いつ、どれくらいの大きさの地震がおきるか予測するのは

大変むずかしく、突然地震がおきることがあります。

断層

活断層で

発生する地震

プレート付近の地震活断層による地震

出典:文部科学省「地震をみてみよう解説編」

(https://www.jishin.go.jp/main/pamphlet/primary_school/primary_school_high.pdf)

を加工して作成

9

�

- ▲TOP

- ページ: 10

- ぼうさい へ ん

おとな向け

こ

む

子ども向け

じしん

防災編

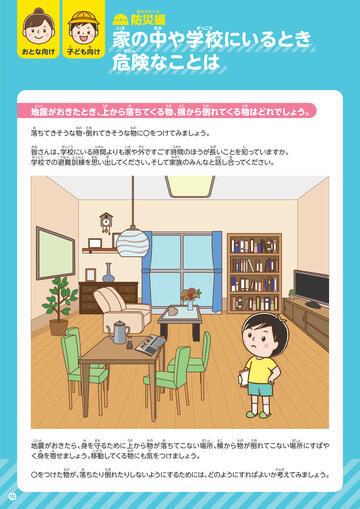

家の中や学校にいるとき

危険なことは

いえ

なか

がっこう

きけん

うえ

お

もの

よこ

たお

もの

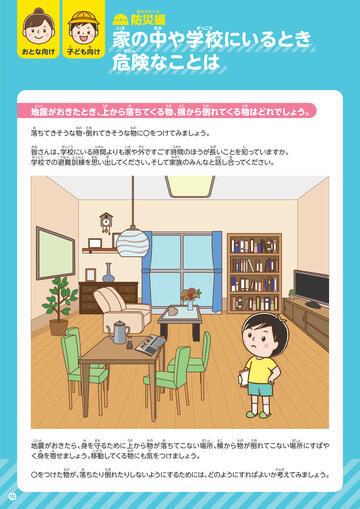

地震がおきたとき、上から落ちてくる物、

横から倒れてくる物はどれでしょう。

お

もの

たお

もの

落ちてきそうな物・倒れてきそうな物に〇をつけてみましょう。

みな

がっこう

じかん

いえ

そと

じかん

なが

し

皆さんは、

学校にいる時間よりも家や外ですごす時間のほうが長いことを知っていますか。

がっこう

ひなん くんれん

おも

だ

かぞく

はな

あ

学校での避難訓練を思い出してください。

そして家族のみんなと話し合ってください。

じしん

み

まも

うえ

もの

いどう

もの

き

お

ばしょ

よこ

もの

たお

ばしょ

地震がおきたら、身を守るために上から物が落ちてこない場所、横から物が倒れてこない場所にすばや

み

よ

く身を寄せましょう。移動してくる物にも気をつけましょう。

もの

お

たお

かんが

〇をつけた物が、

落ちたり倒れたりしないようにするためには、

どのようにすればよいか考えてみましょう。

10

�

- ▲TOP

- ページ: 11

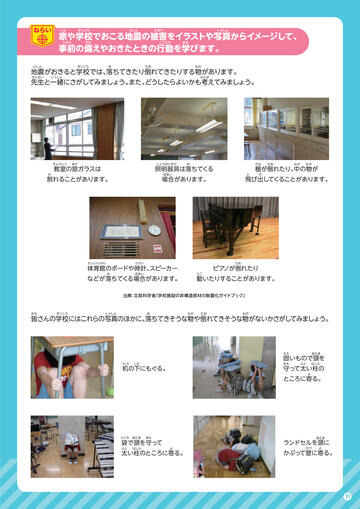

- ねらい

いえ

がっこう

じしん

ひがい

しゃしん

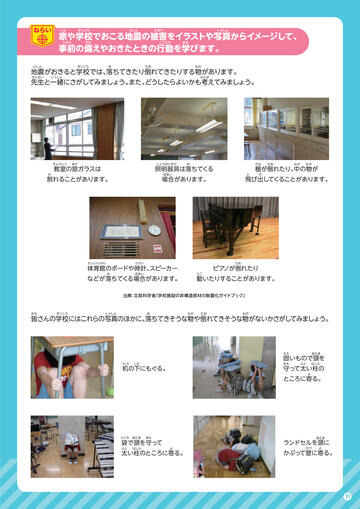

家や学校でおこる地震の被害をイラストや写真からイメージして、

事前の備えやおきたときの行動を学びます。

じぜん

じしん

そな

こうどう

がっこう

お

まな

たお

もの

地震がおきると学校では、

落ちてきたり倒れてきたりする物があります。

せんせい

いっしょ

かんが

先生と一緒にさがしてみましょう。

また、

どうしたらよいかも考えてみましょう。

きょうしつ

まど

しょうめいきぐ

お

教室の窓ガラスは

照明器具は落ちてくる

割れることがあります。

場合があります。

わ

たな

ばあい

たいいくかん

とけい

なか

もの

だ

飛び出してくることがあります。

たお

体育館のボードや時計、スピーカー

お

と

たお

棚が倒れたり、中の物が

ばあい

うご

などが落ちてくる場合があります。

ピアノが倒れたり

動いたりすることがあります。

出典:文部科学省「学校施設の非構造部材の耐震化ガイドブック」

みな

がっこう

しゃしん

お

もの

たお

もの

皆さんの学校にはこれらの写真のほかに、

落ちてきそうな物や倒れてきそうな物がないかさがしてみましょう。

ぼうさいずきん

防災頭巾や

かた

つくえ

あたま

固いもので頭を

した

机の下にもぐる。

まも

ふと

はしら

守って太い柱の

よ

ところに寄る。

ぼうさいずきん

ふくろ

防災頭巾や袋で

あたま

頭を守って

ふと

あたま

ランドセルを頭に

まも

はしら

かべ

よ

太い柱のところに寄る。

よ

かぶって壁に寄る。

11

�

- ▲TOP

- ページ: 12

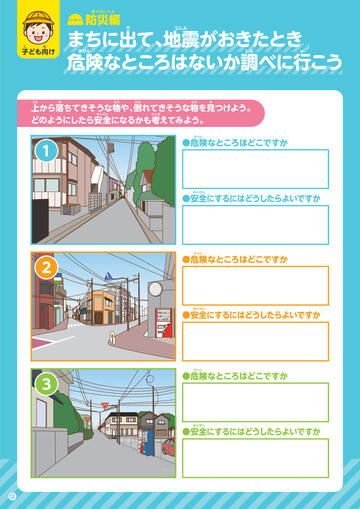

- ぼうさい へ ん

防災編

こ

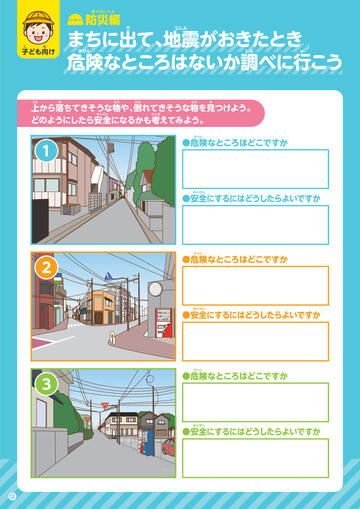

まちに出て、

地震がおきたとき

危険なところはないか調べに行こう

む

子ども向け

うえ

で

じしん

きけん

しら

お

もの

たお

もの

い

み

上から落ちてきそうな物や、倒れてきそうな物を見つけよう。

どのようにしたら安全になるかも考えてみよう。

あんぜん

かんが

きけん

1

●危険なところはどこですか

あんぜん

●安全にするにはどうしたらよいですか

きけん

2

●危険なところはどこですか

あんぜん

●安全にするにはどうしたらよいですか

きけん

3

●危険なところはどこですか

あんぜん

●安全にするにはどうしたらよいですか

12

�

- ▲TOP

- ページ: 13

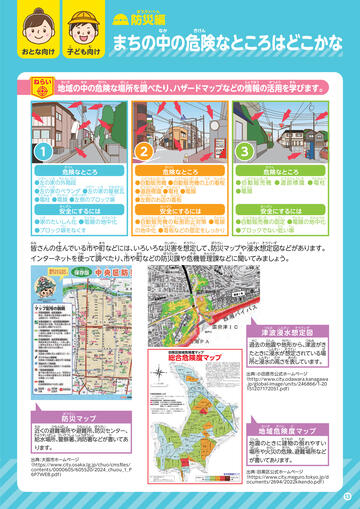

- ぼうさい へ ん

防災編

なか

こ

ねらい

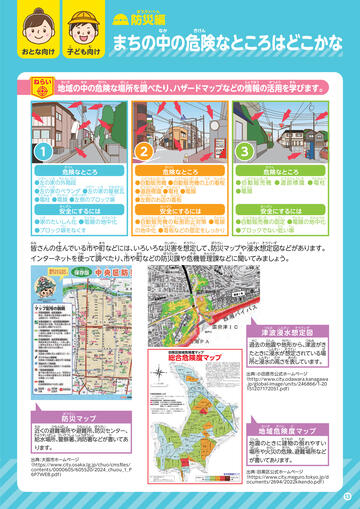

まちの中の危険なところはどこかな

む

子ども向け

おとな向け

ちいき

なか

きけん

きけん

ばしょ

しら

じょうほう

かつよう

まな

地域の中の危険な場所を調べたり、ハザードマップなどの情報の活用を学びます。

2

1

3

きけん

ひだり いえ

きけん

危険なところ

そとかいだん

●左の家の外階段

きけん

危険なところ

じどうはんばいき

じどうはんばいき

うえ

危険なところ

かんばん

じどうはんばいき

どうろひょうしき

でんちゅう

●自動販売機 ●自動販売機の上の看板

●自 動 販 売 機 ● 道 路 標 識 ● 電 柱

●左の家のベランダ ●左の家の屋根瓦

●道路標識 ●電柱 ●電線

●電線

●電柱 ●電線 ●左側のブロック塀

●左側のお店の看板

ひだり いえ

でんちゅう

でんせん

ひだり いえ

ひだりがわ

やねがわら

どうろひょうしき でんちゅう

べい

みせ

ひだりがわ

あんぜん

安全にするには

いえ

か

でんせん

でんせん

でんせん

かんばん

あんぜん

あんぜん

安全にするには

ちちゅうか

じどうはんばいき

てんとうぼうしたいさく

安全にするには

でんせん

じどうはんばいき

こてい

でんせん

ちちゅうか

●家のたいしん化 ●電線の地中化

●自動販売機の転倒防止対策 ●電線

●自動販売機の固定 ●電線の地中化

●ブロック塀をなくす

の地中化 ●看板などの固定をしっかり

●ブロックでない低い塀

ちちゅうか

べい

みな

す

し

かんばん

まち

こてい

さいがい

そうてい

ひく

ぼうさい

しんすい

へい

そうていず

皆さんの住んでいる市や町などには、いろいろな災害を想定して、防災マップや浸水想定図などがあります。

つか

し

しら

まち

ぼうさいか

きき

かんりか

き

インターネットを使って調べたり、市や町などの防災課や危機管理課などに聞いてみましょう。

国府津小学校

つなみ

しんすい

そうていず

津波浸水想定図

森戸川

かこ

じしん

ちけい

つなみ

過去の地震や地形から、

津波がき

しんすい

W

池

ノ

上

駅

E

駒場三丁目

駒場東大前駅

京王

駒場二丁目

㪇

井の

頭線

神泉駅

駒場一丁目

青葉台

四丁目

大橋二丁目

㪈㫂㫄

上目黒五丁目

上目黒三丁目

り

平町一丁目

中根一丁目

緑が丘二丁目

自由が丘駅

緑が丘一丁目

自由が丘三丁目

自由が丘二丁目

自由が丘

一丁目

中根二丁目

東急

平町二丁目

目黒本町

六丁目

碑文谷一丁目

南二丁目

南一丁目

南三丁目

大岡山一丁目

J

J

R R

埼 山

京 手

線

線 線 都営三田

ロ

メト

東京 線

南北

目黒本町

三丁目

町線

じしん

たてもの

たお

地震のときに建物の倒れやすい

かさい

きけん

ひなんばしょ

か

が書いてあります。

洗足二丁目

洗足駅

緑が丘駅

緑が丘三丁目

発行:目黒区危機管理室防災課

〒152-0001

目黒区中央町 1-9-7 目黒区防災センター内

電話 03-5723-8700 FAX 03-5723-8725

目黒区ホームページ http://www.city.meguro.tokyo.jp/

ど

場所や火災の危険、

避難場所など

西

小

山

駅

大岡山二丁目

大井

きけん

地 域 危 険 度マップ

ばしょ

武

蔵

小

山

駅

原町一丁目

洗足一丁目

ちいき

目黒駅

東

急

目

黒

線

目黒本町四丁目

碑文谷三丁目

環

七

通

り

都立大学駅

り

下目黒

一丁目

不動前駅

目黒本町二丁目

目黒本町五丁目

碑文谷

四丁目

通

黒

目

目黒一丁目

通

黒

目

碑文谷二丁目

原町二丁目

八雲三丁目

八雲二丁目

八雲一丁目

下目黒

四丁目

下目黒三丁目

碑文谷

五丁目

り

下目黒二丁目

目黒本町

一丁目

鷹番一丁目

柿の木坂二丁目

目黒三丁目

下目黒六丁目

下目黒五丁目

碑文谷

六丁目

出典:小田原市公式ホームページ

(http://www.city.odawara.kanagawa.

jp/global-image/units/246866/

1-20151207172051.pdf)

三田二丁目

通

目黒

中町一丁目

中央町一丁目

学芸大学駅

柿の木坂一丁目

ります。

出典:大阪市ホームページ

(https://www.city.osaka.lg.jp/chuo/

cmsfiles/contents/0000023/23991/l.pdf)

環

七

通

り

中央町二丁目

鷹番二丁目

目

黒

川

中目黒三丁目

目黒四丁目

八雲四丁目

通り

駒沢

八雲五丁目

か

給水場所、

警察署、

消防署などが書いてあ

東が丘二丁目

きゅうすいばしょ けいさつしょ しょうぼうしょ

東が丘一丁目

近くの避難場所や避難所、

防災センター、

鷹番三丁目

柿の木坂

三丁目

り

通

沢

駒

あらわ

三田一丁目

中目黒二丁目

目黒区総合庁舎

目黒区役所

東部地区サービス事務所

目黒区保健所

環

状

祐天寺

中目黒四丁目 六

二丁目

号

中目黒五丁目

線

︵

山

手

通

り

中町二丁目

︶

祐

天

寺

駅

五本木二丁目

五本木

三丁目

たか

中目黒

一丁目

中

目

黒

駅

目黒二丁目

ぼうさい

上目黒

二丁目

祐天寺一丁目

しんすい

所と浸水の高さを表しています。

代官山駅

東京メトロ日比谷線

上目黒

一丁目

線

横

東

急

東

上目黒四丁目

防 災マップ

ぼうさい

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/home.htm

東山一丁目

五本木一丁目

ひなんじょ

◎「地域危険度測定調査(第 8 回)」の詳細は、

東京都都市整備局ホームページをご覧ください。

環

状

六

号

線

︵

山

手

通

り

︶

東山二丁目

※災害時活動困難度とは、災害時の避難や消火・救

助活動のしやすさ(困難さ)を道路基盤などの整

備状況から評価した指標です。

ひなんばしょ

青葉台

三丁目

大橋

一丁目

東山三丁目

青葉台一丁目

池

尻

大

橋

駅

以下の危険性を町丁目ごとに測定し、5つのランクに

分けて評価しています。

●建物倒壊危険度(建物倒壊の危険性)

●火災危険度(火災の発生による延焼の危険性)

●総合危険度(上記2指標に災害時活動困難度※を

加味して総合化したもの)

青葉台二丁目

線

都市

田園

東急

【地域危険度とは】

ちか

この地図は、平成 30 年 2 月に東京都が公表し

た「地震に関する地域危険度測定調査(第8回)

」

の結果に基づき作成した東京都総合危険度ランク

マップを活用し、地震災害に対する区民の皆さん

の認識を深め、防災意識の高揚に役立つよう作成

したものです。

大地震が起きると、揺れによる建物の倒壊や火

災の発生による延焼で大きな被害を引き起こす可

能性があります。

地震による被害を最小限に抑えるため、お住ま

いの地域の危険性をふまえ、日ごろから備えてお

きましょう。

駒場四丁目

S

㪈㩷㪑㩷㪉㪇㪃㪇㪇㪇

しょ

線

原

田

小

急

田

小

東北沢駅

ば

たときに浸水が想定されている場

目黒区地域危険度マップ

N

そうてい

北千束駅

東急

大井

町線

総合危険度ランク

危険度が低い

ランク

1

ランク

2

ランク

3

ランク ランク

危険度が高い

4

5

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図 25000 を複製したものである。

(承認番号 平 29 情複、第 1708 号)」

出典:目黒区公式ホームページ

(https://www.city.meguro.tokyo.jp/

kurashi/anzen/bosai/map/

kikendomap.files/2018kikendo.pdf)

13

�

- ▲TOP

- ページ: 14

- ぼうさい へ ん

防災編

大雨や強風による被害

おおあめ

こ

む

子ども向け

おとな向け

おおあめ

きょうふう

ひがい

ひがい

大雨による被害

たいふう

しゅうちゅうごうう

おおあめ

ふ

かわ

はんらん

こうずい

台風や集中豪雨などでは、大雨が降り、川が氾濫して洪水がおきたり、

まちの中にも大量の水がたまったりします。そのためにいろいろな災害がおこります。

なか

たいりょう

みず

さいがい

1

3

2

4

6

7

STATION

5

かわ

みず

かわ

ちか

ま

ていぼう

たいりょう

みず

なが

こ

1 川の水が増し、堤防がこわれて大量の水がまちに流れ込みます。

いえ

なが

こ

みず

いきお

なが

2 川の近くの家は、流れ込んだ水の勢いで流されることがあります。

どうろ

みず

かわ

3 道路にたくさんの水がたまり、川のようになります。

はたけ

さくもつ

みず

う

4 畑の作物が水をかぶり、売ることができなくなります。

ちか

みず

なが

こ

ちかがい

みず

5 地下にも水が流れ込み、地下街が水につかります。

みず

いえ

やね

のぼ

たす

もと

ひと

で

6 水につかった家では、屋根に登り助けを求める人も出ます。

どうろ

みず

くるま

うご

7 道路が水につかり、車が動けなくなります。

14

みな

かわ

なが

皆さんのまちに川が流れていたら、

いま

こうずい

今までに洪水がおきたことがない

こうずい

か。

洪水がおきたら、

どのあたりま

しんすい

し

まち

こうずい

で浸水するか。市や町などの洪水

み

ハザードマップを見てみましょう。

�

- ▲TOP

- ページ: 15

- きょうふう

ひがい

強風による被害

たいふう

つよ

さまざま

かぜ

ひがい

台風などの強い風によって、様々な被害がおきます。

1

3

5

4

2

6

7

いえ

やね

と

1 家の屋根が飛ばされます。

かさ

ある

かさ

と

2 傘をさして歩けません。傘がこわれたり、飛んだりすることもあります。

なか

き

えだ

お

き

たお

3 まちの中の木の枝が折れたり、木が倒れたりします。

でんちゅう

てっとう

たお

4 電柱や鉄塔が倒れることもあります。

かんばん

と

5 看板が飛んできます。

のうか

6 農家のビニールハウスがこわれてしまいます。

こめ

さくもつ

たお

7 米などの作物が倒れてしまいます。

みな

いま

つよ

かぜ

皆さんのまちでは、今までに強い風

ひがい

かぞく

による被害はなかったか、家族やま

き

しら

ちの人に聞いて調べてみましょう。

15

�

- ▲TOP

- ページ: 16

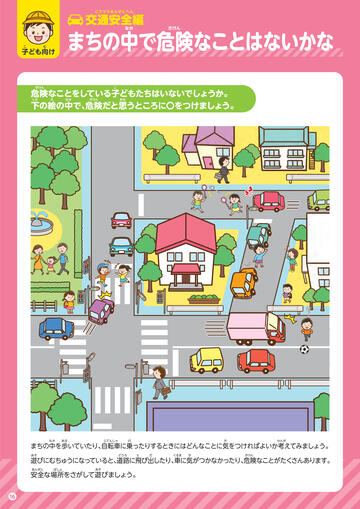

- こうつうあんぜん へ ん

交通安全編

まちの中で危険なことはないかな

なか

こ

む

子ども向け

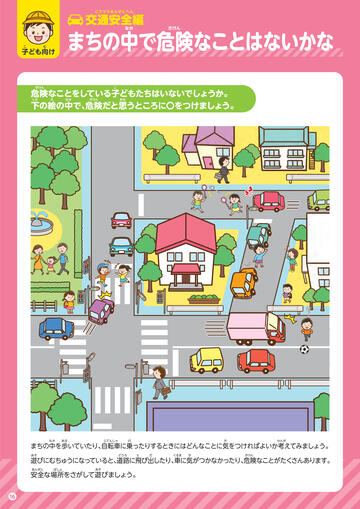

きけん

きけん

こ

危険なことをしている子どもたちはいないでしょうか。

下の絵の中で、危険だと思うところに〇をつけましょう。

した

え

なか

なか

きけん

ある

おも

じてんしゃ

の

き

かんが

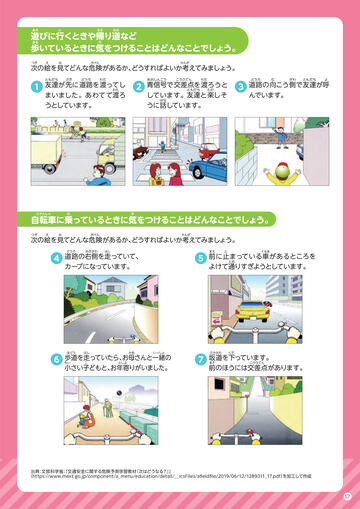

まちの中を歩いていたり、自転車に乗ったりするときにはどんなことに気をつければよいか考えてみましょう。

あそ

どうろ

と

だ

くるま

き

きけん

遊びにむちゅうになっていると、

道路に飛び出したり、

車に気がつかなかったり、

危険なことがたくさんあります。

あんぜん

ばしょ

あそ

安全な場所をさがして遊びましょう。

16

�

- ▲TOP

- ページ: 17

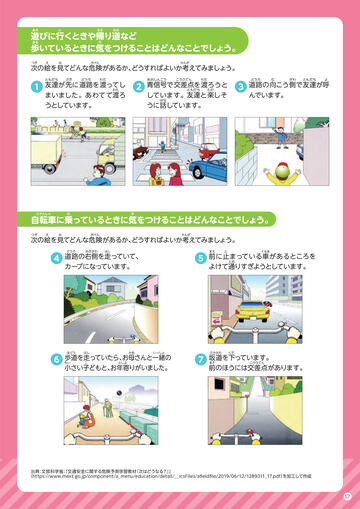

- あそ

い

かえ

みち

遊びに行くときや帰り道など

歩いているときに気をつけることはどんなことでしょう。

ある

つぎ

き

え

み

きけん

かんが

次の絵を見てどんな危険があるか、どうすればよいか考えてみましょう。

ともだち

さき

どうろ

わた

あおしんごう

1 友達が 先に 道路を 渡ってし

わた

まいました。あわてて渡ろ

わた

どうろ

む

がわ

ともだち

よ

3 道路の 向こう 側で友達が呼

んでいます。

はな

うに話しています。

うとしています。

じてんしゃ

こうさてん

渡ろうと

2 青信号で 交差点を

ともだち

たの

しています。友達と 楽しそ

の

き

自転車に乗っているときに気をつけることはどんなことでしょう。

つぎ

え

み

きけん

かんが

次の絵を見てどんな危険があるか、どうすればよいか考えてみましょう。

どうろ

みぎがわ

はし

まえ

4 道路の右側を走っていて、

カーブになっています。

ほどう

はし

かあ

いっしょ

6 歩道を走っていたら、お母さんと一緒の

ちい

こ

としよ

と

くるま

5 前に止まっている車があるところを

とお

よけて通りすぎようとしています。

小さい子どもと、お年寄りがいました。

さかみち

くだ

7 坂道を下っています。

まえ

こうさてん

前のほうには交差点があります。

出典:文部科学省:

「交通安全に関する危険予測学習教材『次はどうなる?』」

(https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/12/1289311_17.pdf)を加工して作成

17

�

- ▲TOP

- ページ: 18

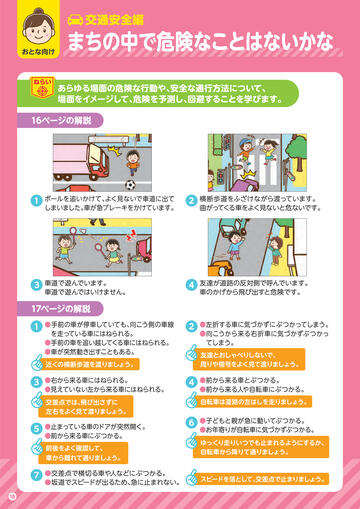

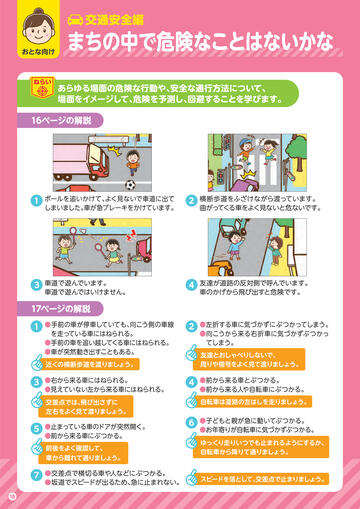

- 交通安全編

おとな向け

ねらい

まちの中で危険なことはないかな

あらゆる場面の危険な行動や、安全な通行方法について、

場面をイメージして、危険を予測し、回避することを学びます。

16ページの解説

1 ボールを追いかけて、よく見ないで車道に出て

2 横断歩道をふざけながら渡っています。

3 車道で遊んでいます。

4 友だちが道路の反対側で呼んでいます。

しまいました。車が急ブレーキをかけています。

車道で遊んではいけません。

曲がってくる車をよく見ないと危ないです。

車のかげから飛び出すと危険です。

17ページの解説

1 ●手前の車が停車していても、向こう側の車線

を走っている車にはねられる。

●手前の車を追い越してくる車にはねられる。

●車が突然動き出すこともある。

近くの横断歩道を渡りましょう。

3 ●右から来る車にはねられる。

●見えていない左から来る車にはねられる。

交差点では、

飛び出さずに

左右をよく見て渡りましょう。

5 ●止まっている車のドアが突然開く。

●前から来る車にぶつかる。

前後をよく確認して、

車から離れて通りましょう。

7 ●交差点で横切る車や人などにぶつかる。

●坂道でスピードが出るため、急に止まれない。

18

2 ●左折する車に気づかずにぶつかってしまう。

●向こうから来る右折車に気づかずぶつかっ

てしまう。

友達とおしゃべりしないで、

周りや信号をよく見て渡りましょう。

4 ●前から来る車とぶつかる。

●前から来る人や自転車にぶつかる。

自転車は道路の左はしを走りましょう。

6 ●子どもと親が急に動いてぶつかる。

●お年寄りが自転車に気づかずぶつかる。

ゆっくり走りいつでも止まれるようにするか、

自転車から降りて通りましょう。

スピードを落として、

交差点で止まりましょう。

�

- ▲TOP

- ページ: 19

- まちの中で、歩いているときや自転車に乗っているときの危険な場所や、

安全のための工夫について学びます。

1 見通しの悪い交差点

2 急な坂道

3 交通量が多い道路

4 幅の狭い道

5 カーブミラーがある

6 ガードレールがある

7 止まれの標識がある 8 横断歩道に信号がある

知っておくとよい主な道路標識

横断禁止

一時停止

通行止め

歩行者横断禁止

一度止まって

左右の安全を確かめる

人、車、自転車などは

ここを通ってはいけません

ここでは道路を

横断してはいけません

横断歩道

自転車および歩行者専用

歩行者専用

横断歩道があります。

ここを横断しなければなりません

自転車と歩行者だけが

通れる道路

歩行者だけが通れる道路

19

�

- ▲TOP

- ページ: 20

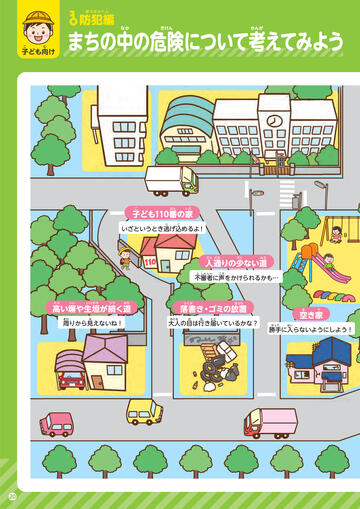

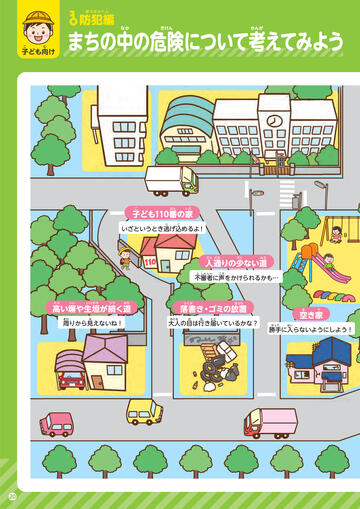

- ぼうはん へ ん

防犯編

こ

む

子ども向け

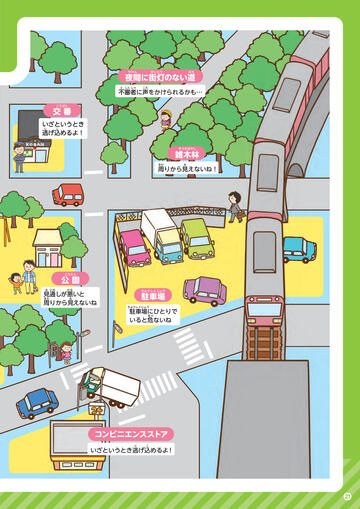

まちの中の危険を考えてみよう

なか

きけん

こ

ばん

かんが

いえ

子ども110番の家

に

こ

いざというとき逃げ込めるよ!

ひと どお

すく

みち

人通りの少ない道

ふ しん しゃ

こえ

不審者に声をかけられるかも…

たか

へい

いけがき

つづ

みち

らくが

高い塀や生垣が続く道

まわ

み

周りから見えないね!

20

ほうち

落書き・ゴミの放置

おとな

め

ゆ

あ

とど

大人の目は行き届いているかな?

や

空き家

かって

はい

勝手に入らないようにしよう!

�

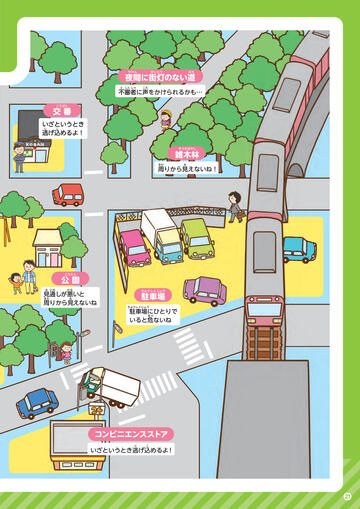

- ▲TOP

- ページ: 21

- やかん

がいとう

みち

夜間に街灯のない道

ふ しん しゃ

こえ

不審者に声をかけられるかも…

こうばん

交番

いざというとき

に

こ

逃げ込めるよ!

ぞうきばやし

雑木林

まわ

み

周りから見えないね!

こうえん

公園

み とお

わる

見通しが悪いと

まわ

み

周りから見えないね

ちゅう しゃ じょう

駐車場

ちゅうしゃじょう

駐車場にひとりで

あぶ

いると危ないね

コンビニエンスストア

に

こ

いざというとき逃げ込めるよ!

21

�

- ▲TOP

- ページ: 22

- ぼうはん へ ん

こ

む

子ども向け

防犯編

∼こんなときどうする?∼

身の周りの危険について考えてみよう

み

まわ

きけん

かんが

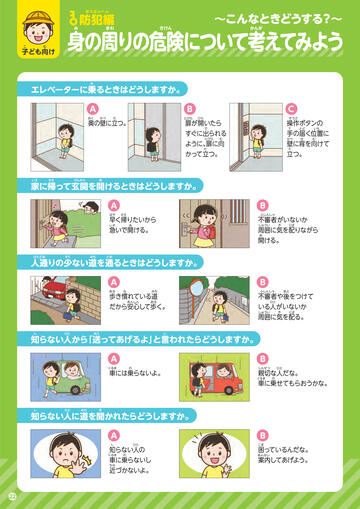

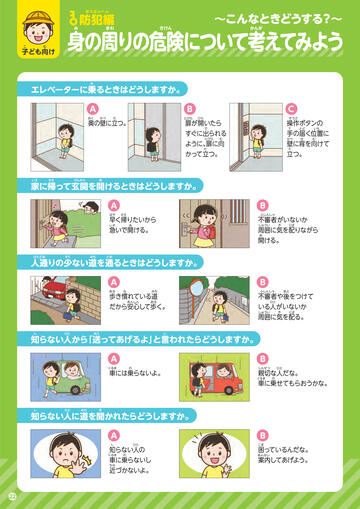

の

エレベーターに乗るときはどうしますか。

A

B

おく

かべ

た

とびら

奥の壁に立つ。

C

ひら

そうさ

扉が開いたら

操作ボタンの

すぐに出られる

手の届く位置に

で

とびら

む

げんかん

かべ

せ

いち

む

た

た

立つ。

かって立つ。

かえ

とど

壁に背を向けて

ように、扉に向

いえ

て

あ

家に帰って玄関を開けるときはどうしますか。

A

はや

B

かえ

ふしんしゃ

早く帰りたいから

不審者がいないか

急いで開ける。

周囲に気を配りながら

いそ

しゅうい

あ

き

くば

あ

開ける。

ひとどお

すく

みち

とお

人通りの少ない道を通るときはどうしますか。

A

ある

B

な

みち

ふしんしゃ

あと

歩き慣れている道

不審者や後をつけて

だから安心して歩く。

いる人がいないか

あんしん

ひと

ある

しゅうい

き

くば

周囲に気を配る。

し

ひと

おく

い

知らない人から「送ってあげるよ」と言われたらどうしますか。

A

B

くるま

の

車には乗らないよ。

しんせつ

ひと

親切な人だな。

くるま

の

車に乗せてもらおうかな。

し

ひと

みち

き

知らない人に道を聞かれたらどうしますか。

A

B

し

ひと

知らない人の

くるま

の

車に乗らないし

ちか

近づかないよ。

22

こま

困っているんだな。

あんない

案内してあげよう。

�

- ▲TOP

- ページ: 23

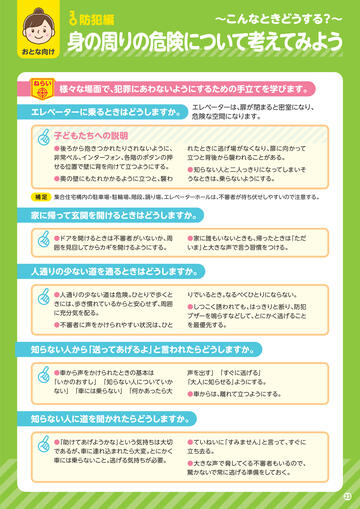

- ∼こんなときどうする?∼

防犯編

おとな向け

ねらい

身の周りの危険について考えてみよう

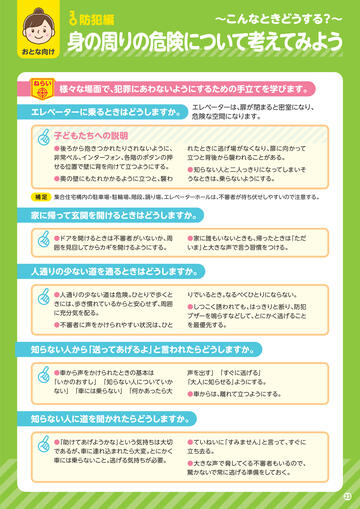

様々な場面で、犯罪にあわないようにするための手立てを学びます。

エレベーターに乗るときはどうしますか。

エレベーターは、扉が閉まると密室になり、

危険な空間になります。

子どもたちへの説明

●後ろから抱きつかれたりされないように、

非常ベル、インターフォン、各階のボタンの押

せる位置で壁に背を向けて立つようにする。

●奥の壁にもたれかかるように立つと、襲わ

補足

れたときに逃げ場がなくなり、扉に向かって

立つと背後から襲われることがある。

●知らない人と二人っきりになってしまいそ

うなときは、乗らないようにする。

集合住宅構内の駐車場・駐輪場、階段、踊り場、エレベーターホールは、不審者が待ち伏せしやすいので注意する。

家に帰って玄関を開けるときはどうしますか。

●ドアを開けるときは不審者がいないか、周

囲を見回してからカギを開けるようにする。

●家に誰もいないときも、帰ったときは「ただ

いま」と大きな声でいう習慣をつける。

人通りの少ない道を通るときはどうしますか。

●人通りの少ない道は危険。ひとりで歩くと

きには、歩き慣れているからと安心せず、周囲

に充分気を配る。

●不審者に声をかけられやすい状況は、ひと

りでいるとき。なるべくひとりにならない。

●しつこく誘われても、はっきりと断り、防犯

ブザーを鳴らすなどして、とにかく逃げること

を最優先する。

知らない人から「送ってあげるよ」と言われたらどうしますか。

●車から声をかけられたときの基本は

「いかのおすし」 「知らない人についていか

ない」 「車には乗らない」 「何かあったら大

声を出す」 「すぐに逃げる」

「大人に知らせる」ようにする。

●車からは、離れて立つようにする。

知らない人に道を聞かれたらどうしますか。

●「助けてあげようかな」という気持ちは大切

であるが、車に連れ込まれたら大変。とにかく

車には乗らないこと。逃げる気持ちが必要。

●ていねいに「すみません」といって、すぐに

立ち去る。

●大きな声で脅してくる不審者もいるので、

驚かないで常に逃げる準備をしておく。

23

�

- ▲TOP

- ページ: 24

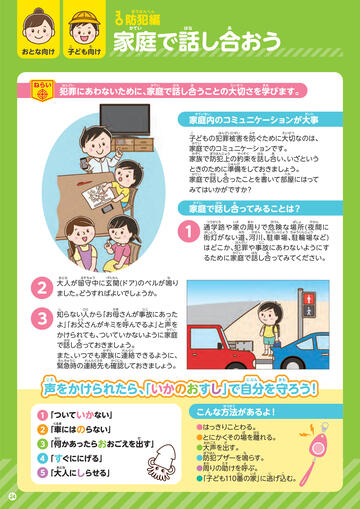

- ぼうはん へ ん

防犯編

家庭で話し合おう

かてい

こ

ねらい

む

子ども向け

おとな向け

はんざい

はな

かてい

はな

あ

あ

たいせつ

まな

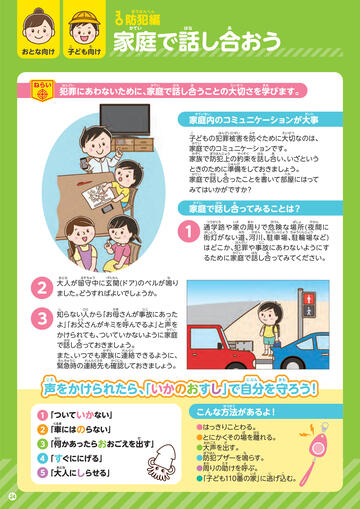

犯罪にあわないために、家庭で話し合うことの大切さを学びます。

かていない

だいじ

家庭内のコミュニケーションが大事

こ

はんざいひがい

ふせ

たいせつ

子どもの犯罪被害を防ぐために大切なのは、

かてい

家庭でのコミュニケーションです。

かぞく

ぼうはんじょう

やくそく

はな

あ

家族で防犯上の約束を話し合い、いざという

じゅんび

ときのために準備をしておきましょう。

かてい

はな

あ

か

へや

家庭で話し合ったことを書いて部屋にはって

みてはいかがですか?

かてい

はな

あ

家庭で話し合ってみることは?

1

つうがくろ

いえ

まわ

きけん

ばしょ

やかん

通 学 路 や家の周りで危 険な場 所( 夜間に

みち

がいとう

かせん

ちゅうしゃじょう ちゅうりんじょう

街灯がない道、河川、駐車場、駐輪場など)

はんざい

じこ

はどこか、犯罪や事故にあわないようにす

かてい

はな

あ

るために家庭で話し合ってみてください。

おとな

るすちゅう

げんかん

な

2

大人が留守中に玄関(ドア)のベルが鳴り

3

知らない人から「お母さんが事故にあった

ました。どうすればよいでしょうか。

し

ひと

かあ

じこ

とう

よ

こえ

よ」

「お父さんがキミを呼んでるよ」と声を

かてい

かけられても、ついていかないように家庭

はな

あ

で話し合っておきましょう。

かぞく

れんらく

また、いつでも家族に連絡できるように、

きんきゅうじ

れんらくさき

かくにん

緊急時の連絡先も確認しておきましょう。

こえ

じぶん

まも

声をかけられたら、

「いかのおすし」で自分を守ろう!

ほうほう

1 「ついていかない」

こんな方法があるよ!

2 「車にはのらない」

●はっきりことわる。

くるま

なに

ば

だ

3 「何かあったらおおごえを出す」

4 「すぐににげる」

おとな

5 「大人にしらせる」

24

はな

●とにかくその場を離れる。

おおごえ

だ

●大声を出す。

ぼうはん

な

●防犯ブザーを鳴らす。

まわ

たす

よ

●周りの助けを呼ぶ。

こ

ばん

いえ

に

こ

●「子ども110番の家」に逃げ込む。

�

- ▲TOP

- ページ: 25

- ぼうはん へ ん

防犯編

家庭の約束

かてい

こ

む

子ども向け

おとな向け

やくそく

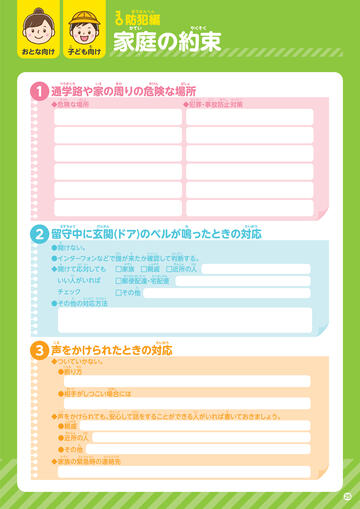

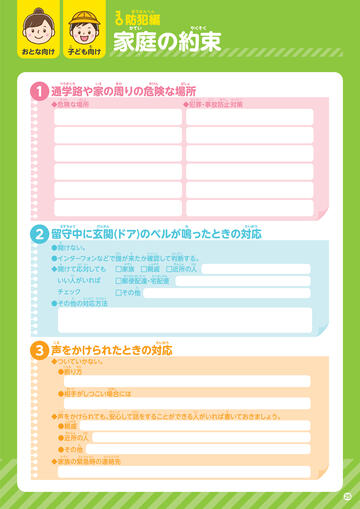

1 通学路や家の周りの危険な場所

つうがくろ

きけん

いえ

まわ

きけん

ばしょ

ばしょ

はんざい

◆危険な場所

るすちゅう

じこ

ぼうし

たいさく

◆犯罪・事故防止対策

げんかん

な

たいおう

2 留守中に玄関(ドア)のベルが鳴ったときの対応

あ

●開けない。

だれ

き

かくにん

はんだん

●インターフォンなどで誰が来たか確認して判断する。

あ

おう たい

◆開けて応対しても

かぞく

しんせき

ゆうびんはいたつ

ひと

ひと

たくはいびん

いい人がいれば

□郵便配達・宅配便

チェック

□その他

た

きんじょ

□家族 □親戚 □近所の人

た

たいおう ほうほう

●その他の対応方法

3 声をかけられたときの対応

こえ

たいおう

◆ついていかない。

ことわ

かた

●断り方

あいて

ばあい

●相手がしつこい場合には

こえ

あんしん

はなし

ひと

か

◆声をかけられても、安心して話をすることができる人がいれば書いておきましょう。

しんせき

●親戚

きんじょ

ひと

●近所の人

た

●その他

かぞく

きんきゅうじ

れんらくさき

◆家族の緊急時の連絡先

25

�

- ▲TOP

- ページ: 26

- ■会員会社一覧

会員会社の社名、相談窓口等は当協会ホームページに掲載しています。

下記リンク先は右の二次元コードからご覧いただけます。

https://www.sonpo.or.jp/member/link/member.html

■そんぽADRセンター

損害保険に関するご相談・お困りごとはそんぽ ADRセンター にご連絡ください。

受付

時間

電話

番号

月∼金曜日(祝日・休日および12月30日∼1月4日を除く)の午前9時15分∼午後5時

0570-022808(通話料有料)

電話リレーサービス・IP電話からは、以下の直通電話へおかけください。

そんぽADRセンター東京

03-4332-5241

そんぽADRセンター近畿

06-7634-2321

初版監修:矢崎 良明(学校安全教育研究所 事務局長)

業務企画部啓発・教育・防災グループ

〒101- 8335 東京都千代田区神田淡路町2- 9

T E L 03 -3255 -1215

URL https://www.sonpo.or.jp

古紙再生紙を使用しています。

印刷には大豆油インクを使用しています。

本書で使用されている写真・イラストの出版物・インターネット等への無断転載を禁じます。

2025.01

�

- ▲TOP